流感来袭!为何今年更须警惕?李侗曾主任:构筑“疫苗+行为+干预”的立体防线

2025-11-09 18:31:55

一场秋雨一场寒,随着北半球气温的连续骤降,流感病毒的活跃度也在悄然攀升。然而,今年的流感季与以往相比,呈现出两个显著特点:一是来得格外早,二是流行的“主角”变了。

流感警报从北半球多国传来:日本在10月3日便宣布进入流感季,比去年提早了足足5周,单周报告病例数迅速突破2.4万,导致超千所学校停课。英国的卫生安全局也报告今年流感季“异常提前”,尤其是5~14岁未成年人的感染率在一周内从20%飙升至30.8%。同时,韩国数据显示其流感病例数较去年同期激增3.5倍,住院人数增长6.5倍。在亚洲,香港的流感活跃程度持续处于高位,监测显示甲型(H3)流感已成为绝对主导,占比接近九成。

日本《朝日新闻》网站截图(上)、英国itvX网站截图(下)

这表明,去年冬季主流的甲型H1N1毒株正在将其“霸主地位”拱手让给甲型H3N2。这个毒株有何不同?为何它的出现需要我们更加警惕?国家卫生健康委员会百姓健康频道(CHTV)《名医堂》栏目,特邀首都医科大学附属北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾,为我们带来深度解读。

认识H3N2

——“善变”的病毒“卷王”

流感病毒家族中,甲型流感以其卓越的变异能力成为引发大流行的主力。其分类依据是病毒表面的两种关键蛋白——血凝素(H)和神经氨酸酶(N)。H蛋白负责吸附宿主细胞;N蛋白则帮助复制后的病毒后代脱离细胞,继续扩散。

在已知的18种H亚型和11种N亚型组成的庞大“病毒库”中,能在人群中稳定传播的主要是甲型流感H1N1与H3N2,它们与乙型流感共同构成季节性流行的主要威胁。

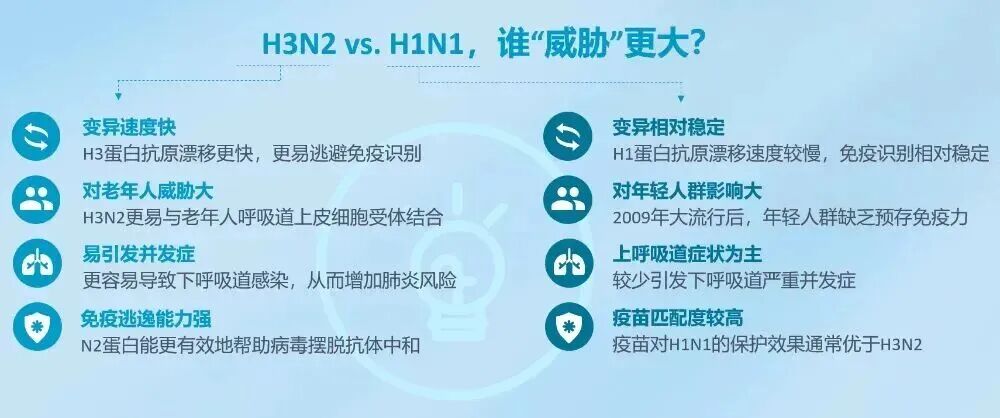

李侗曾主任指出,近年来这些毒株呈现交替占优的流行态势,而今年需要特别警惕的H3N2,堪称病毒界的“卷王”。其最显著的特质是具有更强的变异能力。H3N2的H3蛋白尤其容易发生“抗原漂移”,即持续进行微小变异。这导致人体既往因感染或疫苗接种产生的抗体保护效果大打折扣,这正是即使去年得过流感,今年仍可能再次感染H3N2的重要原因。

除了“善变”,H3N2的威胁还体现在其差异化的致病性上。李侗曾主任强调,与H1N1相比,H3N2对老年人和婴幼儿表现出更强的威胁性,感染者发展为肺炎等下呼吸道感染的风险更高。虽然H1N1在年轻人和肥胖人群中症状可能更突出,但面对H3N2,所有人群都不应掉以轻心。

不难看出,H3N2凭借其卓越的免疫逃逸能力和对脆弱人群更高的重症风险,已然成为今年流感季我们防控的重点对象。认清这个“对手”的真面目,是采取有效应对措施的第一步。

为何年年中招?

流感的传播逻辑与进化策略

流感之所以能年复一年地困扰人类,源于其精准利用了环境条件与自身强大的进化能力。理解这一机制,是有效防护的关键。

1.环境如何为流感开路?

秋冬季节的低温环境为流感病毒提供了更长的体外存活时间。与此同时,干燥的冷空气会降低人体呼吸道黏膜的防御效率,使病毒更容易建立感染。

人们的行为模式转变进一步助推了传播。李侗曾主任指出,天冷后室内活动增加,在通风不良的密闭空间中,飞沫传播和接触传播的风险显著上升。一个未被注意的细节是,病毒可在手机、门把手等表面存活数小时,通过手-口鼻接触完成传播链。

此外,冬季是呼吸道病原体的“流行季”。除流感病毒外,呼吸道合胞病毒、肺炎支原体等同时活跃。这些病原体感染初期症状相似,增加了自我识别的难度,也导致部分患者因误判病情而延误抗病毒治疗的最佳时机。

2. 流感病毒的生存智慧:持续变异

流感病毒能长期与人类共存的根本原因,在于其非凡的变异能力,主要通过两种机制实现。

抗原漂移是病毒进行的“渐进式改良”。李侗曾主任解释,病毒表面的H和N蛋白会持续发生微小变异。这使得我们免疫系统基于以往感染或疫苗接种建立的抗体,难以完全识别新的病毒变种。正是这种特性,导致疫苗保护效果会随时间下降,且保护期通常不超过8个月,也解释了为何需要每年接种更新的疫苗。

而当变异积累到一定程度,则可能发生抗原转换——一种导致病毒“改头换面”的重大变异。这种情况通常源于不同流感病毒在宿主体内发生基因重配,产生全新的、人群普遍缺乏免疫力的病毒亚型。尽管罕见,但这种“质变”可能引发全球大流行,如2009年的H1N1疫情。

理解流感病毒这种与环境共谋、不断进化的特性,就能明白为何我们对它无法一劳永逸。采取每年疫苗接种、坚持日常防护等动态应对策略,才是与之共存的最科学方式。

精准防护:

构筑抵御流感的立体防线

面对不断变异的流感病毒,单一的防护手段往往力不从心。建立一套由“疫苗防护-行为阻断-早期干预”构成的立体防线,是最大限度降低健康风险的科学策略。

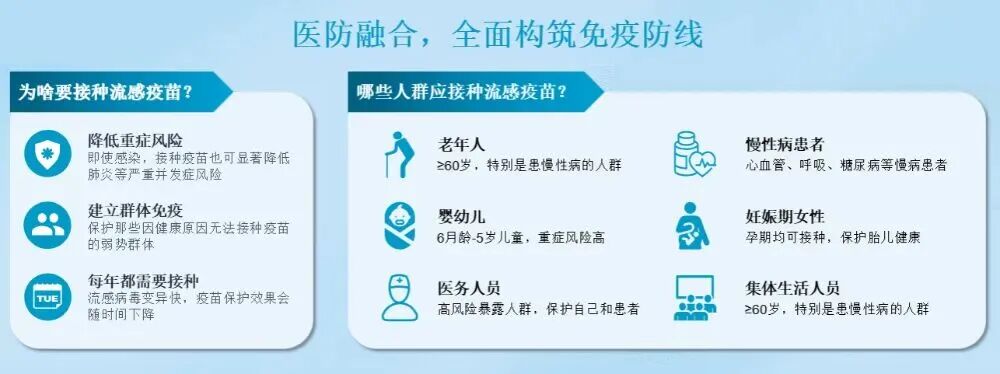

1. 疫苗:重新认识“第一道防线”

接种流感疫苗是预防的基石,但公众常因一个认知误区而轻视其价值——即仅以“是否感染”来评判疫苗效果。对此,李侗曾主任强调,疫苗的首要作用是防重症、降死亡。其作用机制类似于为免疫系统提供“预演”,使其在遭遇真实病毒时能快速、有效地组织反击。因此,即便发生“突破性感染”,接种者通常表现为症状更轻、病程更短、并发症风险显著降低。

对于重症高风险人群——包括老年人、儿童、慢性病患者及肥胖者——接种疫苗的健康收益最为显著。而针对孕妇这一特殊群体,李侗曾主任提出了“外围保护”策略:鉴于孕妇本人接种可能面临现实限制,确保所有共同生活的家庭成员及时接种,从而为母婴建立一道安全的免疫屏障。2. 行为干预:简单有效的“物理屏障”在疫苗建立的免疫防线之外,日常行为干预是切断病毒传播路径的关键。这些措施看似简单,但科学执行能极大降低感染概率。

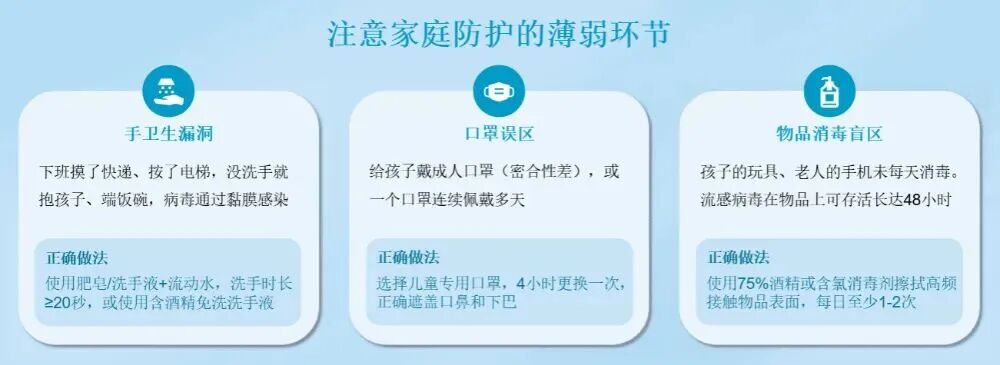

手部卫生:使用肥皂和流动水洗手至少20秒,或使用含酒精的免洗洗手液,尤其是在接触公共物品后。这是阻断接触传播最直接的方式。

科学佩戴口罩:在医疗机构、室内公共场所等密闭空间,正确佩戴口罩能高效拦截飞沫传播。

环境管理:定期开窗通风,保持室内空气流通;对手机、门把手、儿童玩具等高频接触表面进行日常清洁消毒,可有效减少环境中的病毒载量。

3. 早期干预:把握黄金处置窗口

流感管理强调“时间窗”概念,早期识别与正确处置能显著改变疾病进程。

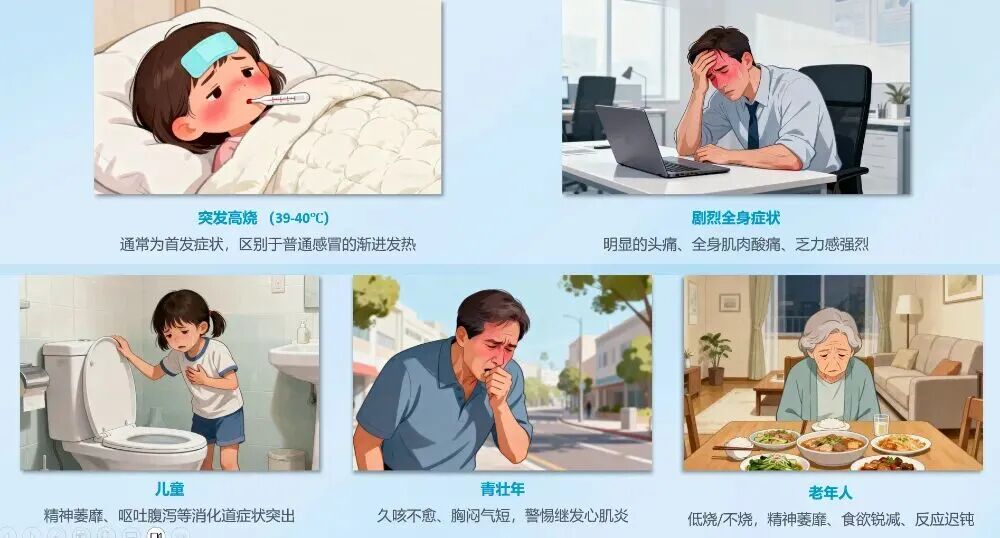

快速识别流感的要点在于抓住其特征性表现:突发高烧(常超过39℃)、显著的全身肌肉酸痛和极度乏力。李侗曾主任特别指出,这种乏力感与普通感冒不同,足以让人无法维持正常的工作或学习状态。此外,还需警惕不典型症状:儿童可能表现为消化道症状;老年人可能仅出现精神萎靡和食欲减退;青壮年则需关注胸闷、久咳等心肌炎警示信号。

一旦疑似流感,应立即执行两条核心原则:休息隔离与及时就医。休息是为身体恢复创造条件,隔离是履行社会责任。就医的核心目的是在症状出现后的48小时黄金窗口内,由医生评估是否使用抗病毒药物(如奥司他韦、玛巴洛沙韦)。需要明确的是,这些药物均为处方药,需严格遵医嘱使用。李侗曾主任特别提醒,康复期应避免立即进行剧烈运动,以防范心肌炎等严重并发症的风险。

结语:

用科学构建流感的“免疫长城”

面对H3N2流感病毒,我们无需恐慌,但必须保持警觉。从每年接种疫苗建立基础免疫,到日常坚持手卫生、科学佩戴口罩等行为干预,再到出现症状后及时休息、就医的早期处置,每一个环节都不可或缺。

李侗曾主任强调,尤其要摒弃“流感只是大号感冒”的认知误区,正视其可能引发的重症风险。让我们用科学的防护知识武装自己,构筑起个人与群体的健康屏障,安然度过每一个流感季。

专家介绍

李侗曾

首都医科大学附属北京佑安医院

呼吸与感染性疾病科主任医师

来源:CHTV、医学论坛网

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信