詹启敏教授解读肿瘤防治新范式:前沿科技驱动精准医学快速发展

来源:CHTV百姓健康2025-09-18 18:21:34

在全球癌症防治的宏大命题下,中国正面临着发病谱系独特、患者基数庞大、五年生存率仍有差距的严峻挑战。在此背景下,肿瘤防控的破局之路究竟在何方?

9月14日,在北京陆士新医学基金会主办的2025中国国际服务贸易交易会健康板块核心论坛“肿瘤治疗创新进展与药物研发新趋势论坛”上,中国工程院院士、北京大学国际癌症研究院院长詹启敏教授以“前沿生物技术助力生物医药创新发展”为题进行了大会主旨报告,为这一问题提供了发人深省的答案。他没有停留在列举技术成果的层面,而是引领听众进行了一场关于肿瘤认知范式与防治策略的深刻思辨。

詹启敏教授

报告中,詹启敏教授指出战胜肿瘤不仅需要技术的迭代,更需要一场对疾病本质的认知革命。他强调,中国的答案必须建立在自主创新之上,并系统阐述了如何通过多学科交叉融合,将前沿科技转化为精准防治的现实力量。

中国肿瘤防治:

亟需立足国情的自主创新之路

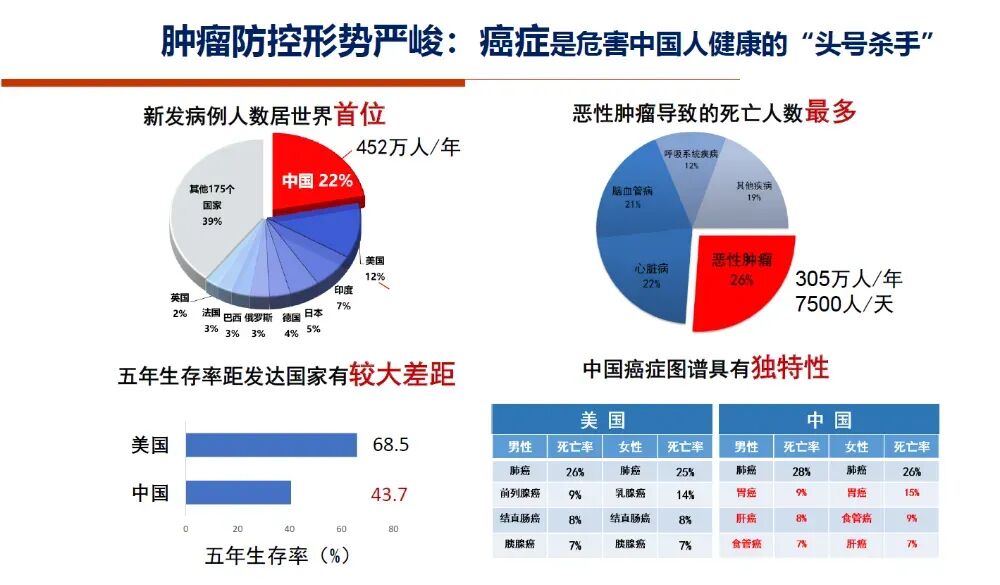

我国肿瘤防治仍面临严峻挑战,詹启敏教授援引国家癌症中心数据指出,中国每年新发肿瘤病例约452万,死亡病例近300万,这两项数据均位居全球首位。

更值得关注的是其动态变化趋势。詹启敏教授提到,与2002年相比,我国肿瘤年新发病例数从210万增长至452万,死亡人数从120万升至近300万,“二十年翻了一番,防控压力持续增大”。与此同时,我国肿瘤五年生存率为43.7%,与美国(68.5%)等发达国家仍存在明显差距。这一差距反映出我国在肿瘤早诊早治、规范化诊疗和全程健康管理方面仍有较大提升空间。

图源:詹启敏教授演讲幻灯

除了总体数据,詹启敏教授还指出,中国肿瘤发病谱系具有独特之处,中国面临“双重压力”:一方面是胃癌、肝癌、食管癌、鼻咽癌等传统高发肿瘤,这些瘤种超过全球半数病例发生在我国;另一方面是肺癌、结直肠癌、乳腺癌等与现代生活方式密切相关的肿瘤,其发病率正在持续上升。

面对这一国情,詹启敏教授强调,中国特色肿瘤的防治必须依靠自主创新。他表示:“真正解决我国肿瘤防控问题,最终要靠中国自己的科学家、医学家和医疗机构。”这一论断明确了我国肿瘤防治工作亟需立足国情、自主攻坚的战略方向。

“肿瘤生态王国”理论:

推动肿瘤认知范式变革

詹启敏教授认为,当前对肿瘤的认知亟待一场“深刻的革命”。他指出,当前临床诊疗主要依据影像学和组织病理学等临床表型,这仅是疾病的宏观呈现。而驱动肿瘤复发、转移和耐药的根本原因,则潜藏于基因组变异、表观遗传改变、肿瘤微环境异质性等分子层面。他认为,唯有揭示这些深层次的分子标志物与治疗靶点,才能克服当前治疗的被动性和盲目性,实现真正的精准诊疗。

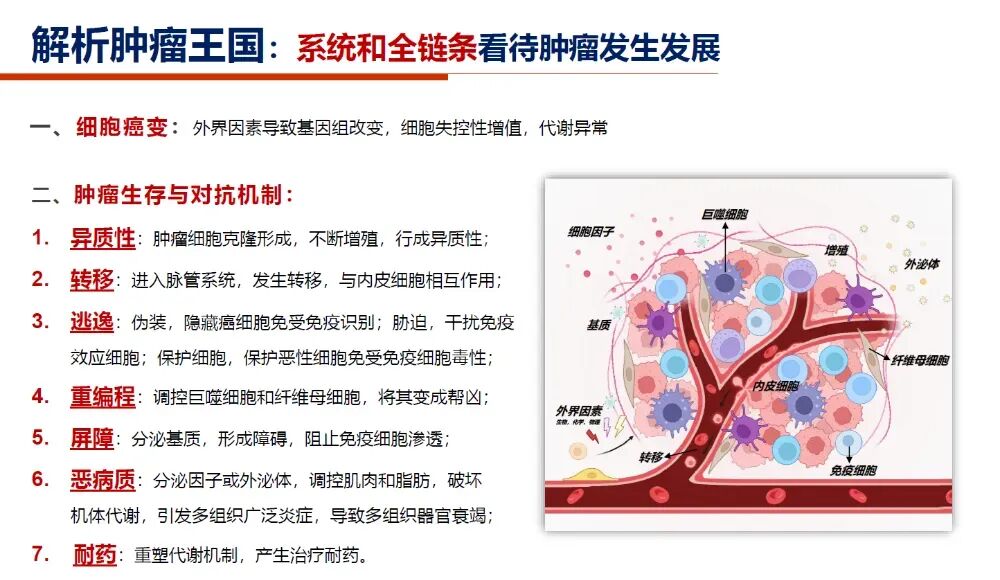

基于这一理论,詹启敏教授用“肿瘤王国”这一比喻,系统性地阐述了肿瘤的复杂生态系统。他指出,这个“王国”不仅包含高度异质性的肿瘤细胞,更包含由免疫细胞、成纤维细胞、血管网络等构成的肿瘤微环境。该系统通过一系列机制维持其生存与扩张,包括:免疫逃逸、基质屏障形成、诱导恶病质(Cachexia)导致机体多器官衰竭,以及产生治疗耐药等。

图源:詹启敏教授演讲幻灯

詹启敏教授强调,这一“王国”的整体架构决定了肿瘤的所有关键生物学行为,包括增殖、侵袭、转移和治疗抵抗。他特别以肿瘤恶液质为例指出,许多消化道肿瘤(如食管癌、胃癌、胰腺癌)患者最终并非直接死于肿瘤本身,而是死于全身性消耗综合征——恶液质。这一过程并非偶然,而是肿瘤系统性地操纵机体代谢、免疫及神经内分泌网络的后果。他指出,肿瘤细胞可通过分泌特定因子,在微环境中构筑物理及分子屏障,导致机体无法有效输送免疫细胞及营养物质,最终引发不可逆的机体衰竭。

因此,詹启敏教授认为,有效的治疗策略必须超越以往“单纯杀伤肿瘤细胞”的简单模式,转向针对整个肿瘤生态的“系统整治”。詹启敏教授强调,需建立“跳出肿瘤看肿瘤”的全局观。这意味着肿瘤研究必须超越传统的肿瘤学范畴,与免疫学、代谢组学、神经内分泌学乃至微生物组学进行深度融合,从机体系统性调控的角度,全面解析肿瘤发生发展的网络体系。

精准医学:

覆盖“防、诊、治”全链条,

实现个体化疗效

詹启敏教授指出,精准医学本质上不是某一个特定学科,而是融合多学科知识与技术的临床实践新范式。他指出,其核心目标是通过整合临床表型组学、生命组学、分子影像、大数据与人工智能等多维度信息,实现对疾病的精确认知与干预。

在这一框架下,精准医学应贯穿肿瘤防治的全链条:

在精准预防层面,詹启敏教授指出,当前策略多为“普适性”措施,未来应加强对高风险人群的识别与干预。他以HPV感染与宫颈癌的关系为例,指出“并非所有感染者都会发展为宫颈癌”,未来应将预防资源集中于真正的高危个体,实现更有针对性的防控。

在精准诊断方面,他强调分子层面的改变远早于临床病理表现。利用液体活检等先进技术,可在出现症状或影像学改变之前实现肿瘤的早期预警、定位及分期,为早期干预争取宝贵时间。

在精准治疗方面,詹启敏教授重点阐述了“同病异治”现象背后的科学逻辑。他指出,即使是同一分期、接受同一标准化治疗方案的患者,其疗效也可能存在巨大差异,常见包括理想疗效、部分缓解、无效或严重毒副作用等不同结局。解决这一困境的根本路径在于通过分子分型,对患者进行精细分层,最终实现“在合适的时间,为合适的患者,选择合适的药物与治疗方案”。

图源:詹启敏教授演讲幻灯

詹启敏教授强调,精准医学代表了临床医学发展的必然方向,其本质是通过跨学科协作与数据整合,将诊疗行为从“群体标准化”推向“个体精细化”,系统提升肿瘤防控效果。

多组学与AI:

推动中国原创技术实现肺癌、

心律失常早期预警

詹启敏教授指出,要深入理解并干预肿瘤的深层机制,必须依靠前沿科技提供的有力工具。他强调,多组学与大数据的整合是精准医学不可或缺的基础设施,唯有通过系统性地获取和解析多维数据,才能全面揭示肿瘤的分子本质。

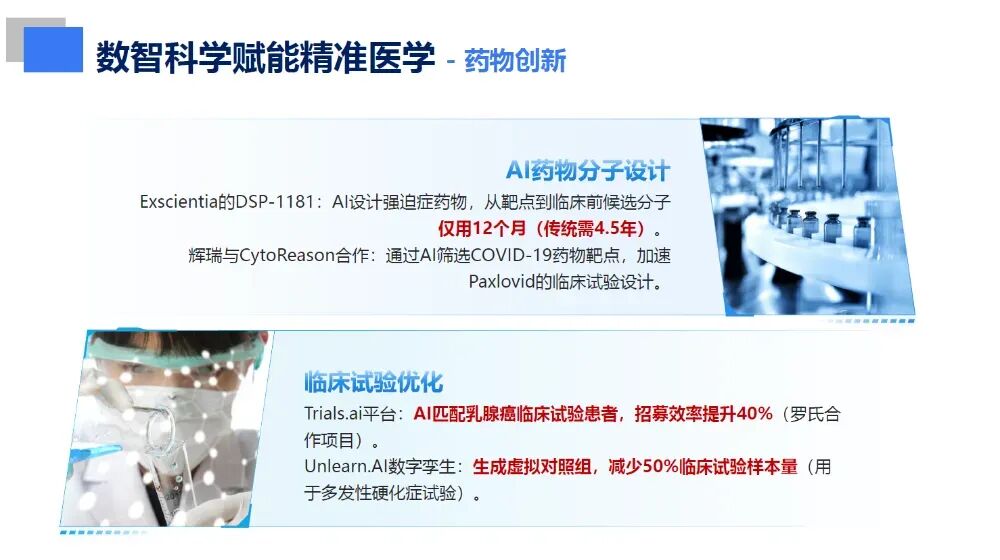

在人工智能的实际应用方面,詹启敏教授分享了几个务实案例。在药物研发领域,AI技术正大幅缩短研发周期:“过去从发现先导化合物到确定候选分子需要4-5年,现在通过人工智能辅助,12个月左右就能完成。”在病理诊断方面,他的团队正利用AI分析数万例食管癌病理切片,训练模型直接推断其分子分型,使精准诊断变得更加高效、可及。在疾病预测领域,他提到AI能够从看似正常的CT影像中识别出肺癌高风险人群,甚至从常规心电图中预测未来心律失常的风险,真正实现了“未病先防”。

图源:詹启敏教授演讲幻灯

詹启敏教授还介绍了几种提供微观洞察的新工具,例如空间单细胞测序技术不仅能够识别细胞类型,更能揭示细胞在组织中的空间分布规律,从而完整解析“肿瘤王国”的结构特征。在微生态研究方面,他以肠道菌群中的“不动杆菌”为例,详细解释了这一细菌如何帮助肿瘤细胞合成核苷酸,修复放疗引发的DNA损伤,从而导致治疗耐药。“这一发现揭示了肿瘤微生态的重要性,为克服治疗阻力提供了新方向。”

实践与思考:

构建科技创新与伦理法规

协同发展框架

在探讨肿瘤防治策略时,詹启敏教授展现出跨学科的思维特点。他以美国FDA近年来的政策调整为例,说明了现代医学与中医哲学思想的契合。FDA开始基于生物标志物而非肿瘤原发部位来审批药物,即只要存在相同靶点,不同癌种均可使用同一药物。詹启敏教授指出,这一理念与中医“异病同治”的哲学思想高度一致:“这体现了在哲学层面上,中医辩证思维的同病异治、异病同治原则,在现代肿瘤防治中具有重要的指导意义。”

最后,詹启敏教授特别强调了科技发展中伦理规范的重要性。他将科学发展比作“高速列车”,而技术创新与伦理法规则是不可或缺的“两条铁轨”。他冷静提醒道,历史上有过诸多教训,如在基因编辑、干细胞等领域,由于伦理规范滞后或监管不足,曾出现重大争议甚至安全事件。“我们必须确保伦理审查与法律法规与科技创新同步发展,”詹启敏教授强调,“只有这样,我国的医学科技事业才能健康、稳定、快速地向前发展。”

结语

中国肿瘤防控已进入一个关键阶段:既要直面发病率和死亡率的严峻现实,也需把握精准医学和前沿科技带来的历史机遇。未来之路,必须依靠科技创新与哲学思维的双轮驱动——既要借助多组学、人工智能等工具深化对肿瘤生物学的理解,也需建立“系统整治”而非“单纯剿杀”的全局观。唯有通过多学科交叉协作、伦理法规同步完善,并立足中国肿瘤发病特色开展自主创新,才能真正实现从诊断到治疗的全链条精准化,最终提升肿瘤防治水平。

来源:陆士新医学基金会

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信